I 石のごとき年月

今までに夜明けがお前の目に映ったことはあるか?

日々はお前をそれほどまで愚かにしてしまったのか?

悟るのだ、今ある自分自身の姿を。

もし時代の風に話しかけたことがあるなら、

お前は知ることだろう、いかにして水が韻を踏み

ワインの味となるかを。

どこにいたのかをお前がどうして知ることができよう?

やがてお前はその痕跡を目にし

そして自らの罪を悟るだろう。

種がどうやって蒔かれたかお前は知るだろうか?

お前の時代は育ち過ぎてしまって

知る由もない。

石のごとき年月を歩いてきたのか?

お前が話す時、耳を貸すのはお前だけなのか?

お前の耳は詰まっているのか?

お前は何も聞くことはできないだろう。

II ミサ聖祭

伝道師は祈りを唱えた。

自らの髪の毛の一本一本を救うのだと。

彼は死んだ。

憎しみに満ちた聖職者がその代わりとしてすかさず現れた

誰も気になんかしなかったさ。

自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!

巡礼者がフラフラとやってくる、

できる限りの罪を犯しながら

そりゃけっこうなことだ…。

悲しみに満ちた枢機卿は自らは墓には入らずに済むと

信じるようになった

自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!

位の高い聖職者はナイフを手に取り

祈りを捧げる者たちを祝福した、

すると皆は服従した。

恐怖に満ちた使者はゆっくりと成長し、時代にどんどん近づいた。

一つの前兆。

自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!

司教たちはベルを鳴らす、

闇のマントは大地を覆い尽くす

音もなく静かに!

声無き聖歌隊は歌い 静けさの中で

調和の取れた基礎の上に疲れ果てた音を持ち込む。

自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!

III 戦場

戦場を片付けてわたしに見せてくれ

勝利したことで得た利益のすべてを。

お前は自由を口にするが飢えた子どもたちは倒れている。

季節の呼び声が聞こえてもお前は耳をふさいでいるのか?

お前はそこで地球が焦土と化すのを見ていたのではないのか?

巨大なたいまつの脇に立っていたのではないのか?

悲しみの落ち葉が裏返り

恥辱の灰の上に四散していることを知るがいい

すべてのナイフは研ぎすまされている;矢は降り続ける

そこではお前の軍隊の犠牲者が横たわっている。

もしナイフが葉で矢が雨なら、

悲しみなどなかったろうに、

苦痛などなかったろうに。

I. The Stones Of Years

Has the dawn ever seen your eyes?

Have the days made you so unwise?

Realize, you are.

Had you talked to the winds of time,

Then you'd know how the waters rhyme,

Taste of wine,

How can you know where you've been?

In time you'll see the sign

And realize your sin.

Will you know how the seed is sown?

All your time has been overgrown,

Never known.

Have you walked on the stones of years?

When you speak, is it you that hears?

Are your ears full?

You can't hear anything at all.

II. Mass

The preacher said a prayer.

Save ev'ry single hair on his head.

He's dead.

The minister of hate had just arrived to late to be spared.

Who cared?

The weaver in the web that he made!

The pilgrim wandered in,

Commiting ev'ry sin that he could

So good...

The cardinal of grief was set in his belief he'd saved

From the grave

The weaver in the web that he made!

The high priest took a blade

To bless the ones that prayed,

And all obeyed.

The messenger of fear is slowly growing, nearer to the time,

A sign.

The weaver in the web that he made!

A bishops rings a bell,

A cloak of darkness fell across the ground

Without a sound!

The silent choir sing and in their silence,

Bring jaded sound, harmonic ground.

The weaver in the web that he made!

III. The Battlefield

Clear the battlefield and let me see

All the profit from our victory.

You talk of freedom, starving children fall.

Are you deaf when you hear the season's call?

Were you there to watch the earth be scorched?

Did you stand beside the spectral torch?

Know the leaves of sorrow turned their face,

Scattered on the ashes of disgrace.

Ev'ry blade is sharp; the arrows fly

Where the victims of your armies lie.

Were the blades of grass, and arrows rain,

Then there'd be no sorrow,

Be no pain.

【メモ】

まず最初に歌詞についてお断わりしておきたい。

英語歌詞はアルバムジャケットには書かれておらず、手持ちの1999年国内盤は「歌詞・対訳付」ではあるものの「歌詞は聞き取りによるものです。ご了承下さい。」という注意書きが添えられている。EL&Pや各メンバーのオフィシャル・サイトにも、歌詞までは書かれていなかった。

従って今回取り上げたものは、複数の歌詞サイトを比較し、微妙に異なる単語の違いは、わたし自身が曲を聞いて確認することで、最終的に決定したものである。結果的に、国内版の「聞き取りに寄る」歌詞との差が一番大きい。そのような歌詞を元に、日本語訳及びその解釈を試みているという点を、あらかじめご了解願いたい。

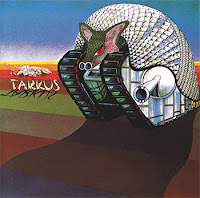

「タルカス(Tarkus)」はそもそも、キース・エマーソンが帰宅途中に突然ひらめいた単語で、辞書にはない言葉だったという(Wikipediaより)。

また見開きジャケット内に描かれた物語風のイラストは、 レコーディング作業が終了した後に描かれたものだという。実際「タルカス(Tarkus)」という単語やそのバイオ・メカノイド・モンスター的容姿や、別のモンスター、あるいはマンティコア(Manticore:アジアに住むとされる伝説上の生物で、頭は人間, 胴体はライオン, 尾は竜またはサソリの怪物で、尾の先の毒針が必殺の武器)との戦いなどは、一切歌詞には登場しない。

つまりイラストだけだと怪獣バトルに見えてしまう物語に、どのような意味が含まれているのかを考える意味でも、歌詞の内容を見て行くことは重要であろうと思われる。

「タルカス」は7つのパートからなる20分を超える組曲であり、その中でインストゥルメンタルとボーカル曲(そこにもインストゥルメンタルパートが含まれているが)が交互に配置されている。ボーカル曲は上記の3つである。

まず「Stones of Years(石のごとき年月)」を見てみよう。話者は「お前(you)」にかなり厳しく問いただし続ける。そして「お前」の堕落した姿を指摘する。「夜明け(dawn)」、「風(wind)」、「水(water)」など、「お前」が気づかないでいた、あるいは無視していたものは、「自然」を象徴するものとして登場しているように思われる。「自然」そのものとも取れるし、「自然な姿=人間の本来あるべき姿、本来あるべき生き方」と取ることもできそうである。

水ですらワインの味を秘めている本来豊かなこの世界を、「お前」は知ることもなく、物事の起源やそうあるべき理由はすでにわからなくなってしまっている。「Stones of Years(石のごとき年月)」とは、そんなかたくなな態度、本質に目を向けようとしない心ない姿勢で生きてきた年月を言っているのかもしれない。

誰にも話を聞いてもらえず、また誰の話も聞かない利己的・自己中心的な「お前」。それは誰なのか?

時の為政者だということもできよう。しかし政治批判的なストレートな表現がない分、そのような単純な他者批判ではなく、矛先は自分を含めた全ての同時代の人々に向けられているように思える。

続く「Mass(ミサ聖祭)」は、一種の宗教批判的な歌詞である。ポイントは繰り返し登場する「The weaver in the web that he made!」という一文だ。わたしはこれを「自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!」と訳した。「weaver」は「織り手、織工、編む人」である。「he(彼)」は、この「The weaver」を受けた代名詞だと考えた。そうすると「自分で作った織物の中にいる織り手!」となるが、それではピンと来ない。

しかし「web」には「クモの巣(cobweb)」の意味もある。ならば「weaver」は「クモの巣を張ったモノ」ではないかと思った。「自分が作ったクモの巣の中にいるモノ」。まだピンと来ない。歌詞から読み取れるのは、人の命や社会の平和を尊ぶ宗教関係者が、理想とは逆のことを現実には行なっているという図式である。

しかしそこには既得権を行使して自己中心的な生活をしているといった意図的な腐敗よりも、最初の理想に反して宗教は形骸化し、その制度の中で聖職者たちも小さな利己的な思考しかできなくなってしまったことを憂いているような印象を受けた。そこで上記のような訳にしたのである。

そもそもの理想は高かったのだ。しかし結果的に自ら掲げた理想や思想の中で、政治も宗教も、そして恐らく「話者」を含めた一般市民たちも、自分で紡いだ理想というクモの巣に自分自身がからまって、理想とは程遠い低い次元でもがいているのだ。つまり皆「自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!」なのである。

「戦場」は戦争批判的な内容である。「勝利」にどんな利があるのか。「飢えた子どもたちが倒れている」のに、「勝利」だの「自由」だのといった言葉に意味があるのか。

ここで「season(季節)」という、自然を思い起こさせる言葉が再び使われる。「season's call(季節の呼び声)」とは、「The Stones of Years」と同じような、自然な人間的な有り様や幸せのことだろうか。

自然のイメージは最後にも現れる。「もしナイフが葉で、矢が雨なら/悲しみなどなかったろうに、/苦痛などなかったろうに」と。非常に詩的で美しく、悲しみに満ちた表現である。

歌詞を書いたグレッグ・レイクは、当時ののインタビューで、“タルカス”を軍産複合体(military-industrial complex)の象徴と捉え、歌詞はそのことをや戦争や争いの無益さについてのものだと述べているとのことである(Wikipediaより)。

しかしこうして、3つのボーカル曲を見てみると、宗教・為政者(戦争を起こした人たち)を批判しているように見えつつ、「お前」を特定しないことで、自己批判も含めた内容になっているような奥深さを含んでいるように感じる。つまり「誰がいけないか?」ではなく、「なぜこんな世界になってしまったんだ?」という疑問であり怒りであり、そして悲しみである。

このような歌詞の内容は、戦うためにバイオ・メカノイドとして生まれ、同様なバイオ・メカノイドの敵を撃破し続け、最後にはマンティコアという唯一メカノイドではない(伝説上の)生物(自然の象徴)に負け(絵物語を見ると、マンティコアの毒針で目をやられたようである)、寂しく立ち去っていくというマンガ風イラストが、実は当時の世相や若者の思いを反映した、象徴的な意味を持っていることを気づかせてくれるだろう。

余談ではあるが、「The Stones of Years」の歌詞中に「talk to the wind」という表現が出てくる。 ここではそれは良いこと、すべきこととしてプラスのイメージが付加されているように思われるが、同じグレッグ・レイクが歌っていることもあり、「I Talk to the Wind(風に吹かれて)」というキング・クリムゾンのデビューアルバム「クリムゾン・キングの宮殿」の収録曲を思い起こしてしまう。

もちろんこちらはピート・シンフィールドによる歌詞であり、その意味合いも異なっているわけだけれど、そこには同時代的空気が流れている気がする。「クリムゾン・キングの宮殿」が1969年、「タルカス」が1971年の作品。1970年前後の、ベトナム戦争に対する反戦運動が激しかった時期である。

なおバイオ・メカノイド(biomechanoid)は、HR.Gigerが生み出した生物と機械が合体したようなモチーフの名称。一見して両方の要素が混ざり合っていることがわかる点から、サイボーグ(cyborg)等の表現より、より「タルカス」にふさわしいと思い、ここで使用している。

従って今回取り上げたものは、複数の歌詞サイトを比較し、微妙に異なる単語の違いは、わたし自身が曲を聞いて確認することで、最終的に決定したものである。結果的に、国内版の「聞き取りに寄る」歌詞との差が一番大きい。そのような歌詞を元に、日本語訳及びその解釈を試みているという点を、あらかじめご了解願いたい。

「タルカス(Tarkus)」はそもそも、キース・エマーソンが帰宅途中に突然ひらめいた単語で、辞書にはない言葉だったという(Wikipediaより)。

また見開きジャケット内に描かれた物語風のイラストは、 レコーディング作業が終了した後に描かれたものだという。実際「タルカス(Tarkus)」という単語やそのバイオ・メカノイド・モンスター的容姿や、別のモンスター、あるいはマンティコア(Manticore:アジアに住むとされる伝説上の生物で、頭は人間, 胴体はライオン, 尾は竜またはサソリの怪物で、尾の先の毒針が必殺の武器)との戦いなどは、一切歌詞には登場しない。

つまりイラストだけだと怪獣バトルに見えてしまう物語に、どのような意味が含まれているのかを考える意味でも、歌詞の内容を見て行くことは重要であろうと思われる。

「タルカス」は7つのパートからなる20分を超える組曲であり、その中でインストゥルメンタルとボーカル曲(そこにもインストゥルメンタルパートが含まれているが)が交互に配置されている。ボーカル曲は上記の3つである。

まず「Stones of Years(石のごとき年月)」を見てみよう。話者は「お前(you)」にかなり厳しく問いただし続ける。そして「お前」の堕落した姿を指摘する。「夜明け(dawn)」、「風(wind)」、「水(water)」など、「お前」が気づかないでいた、あるいは無視していたものは、「自然」を象徴するものとして登場しているように思われる。「自然」そのものとも取れるし、「自然な姿=人間の本来あるべき姿、本来あるべき生き方」と取ることもできそうである。

水ですらワインの味を秘めている本来豊かなこの世界を、「お前」は知ることもなく、物事の起源やそうあるべき理由はすでにわからなくなってしまっている。「Stones of Years(石のごとき年月)」とは、そんなかたくなな態度、本質に目を向けようとしない心ない姿勢で生きてきた年月を言っているのかもしれない。

誰にも話を聞いてもらえず、また誰の話も聞かない利己的・自己中心的な「お前」。それは誰なのか?

時の為政者だということもできよう。しかし政治批判的なストレートな表現がない分、そのような単純な他者批判ではなく、矛先は自分を含めた全ての同時代の人々に向けられているように思える。

続く「Mass(ミサ聖祭)」は、一種の宗教批判的な歌詞である。ポイントは繰り返し登場する「The weaver in the web that he made!」という一文だ。わたしはこれを「自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!」と訳した。「weaver」は「織り手、織工、編む人」である。「he(彼)」は、この「The weaver」を受けた代名詞だと考えた。そうすると「自分で作った織物の中にいる織り手!」となるが、それではピンと来ない。

しかし「web」には「クモの巣(cobweb)」の意味もある。ならば「weaver」は「クモの巣を張ったモノ」ではないかと思った。「自分が作ったクモの巣の中にいるモノ」。まだピンと来ない。歌詞から読み取れるのは、人の命や社会の平和を尊ぶ宗教関係者が、理想とは逆のことを現実には行なっているという図式である。

しかしそこには既得権を行使して自己中心的な生活をしているといった意図的な腐敗よりも、最初の理想に反して宗教は形骸化し、その制度の中で聖職者たちも小さな利己的な思考しかできなくなってしまったことを憂いているような印象を受けた。そこで上記のような訳にしたのである。

そもそもの理想は高かったのだ。しかし結果的に自ら掲げた理想や思想の中で、政治も宗教も、そして恐らく「話者」を含めた一般市民たちも、自分で紡いだ理想というクモの巣に自分自身がからまって、理想とは程遠い低い次元でもがいているのだ。つまり皆「自分で紡いだクモの巣にひっかかった者!」なのである。

「戦場」は戦争批判的な内容である。「勝利」にどんな利があるのか。「飢えた子どもたちが倒れている」のに、「勝利」だの「自由」だのといった言葉に意味があるのか。

ここで「season(季節)」という、自然を思い起こさせる言葉が再び使われる。「season's call(季節の呼び声)」とは、「The Stones of Years」と同じような、自然な人間的な有り様や幸せのことだろうか。

自然のイメージは最後にも現れる。「もしナイフが葉で、矢が雨なら/悲しみなどなかったろうに、/苦痛などなかったろうに」と。非常に詩的で美しく、悲しみに満ちた表現である。

歌詞を書いたグレッグ・レイクは、当時ののインタビューで、“タルカス”を軍産複合体(military-industrial complex)の象徴と捉え、歌詞はそのことをや戦争や争いの無益さについてのものだと述べているとのことである(Wikipediaより)。

しかしこうして、3つのボーカル曲を見てみると、宗教・為政者(戦争を起こした人たち)を批判しているように見えつつ、「お前」を特定しないことで、自己批判も含めた内容になっているような奥深さを含んでいるように感じる。つまり「誰がいけないか?」ではなく、「なぜこんな世界になってしまったんだ?」という疑問であり怒りであり、そして悲しみである。

このような歌詞の内容は、戦うためにバイオ・メカノイドとして生まれ、同様なバイオ・メカノイドの敵を撃破し続け、最後にはマンティコアという唯一メカノイドではない(伝説上の)生物(自然の象徴)に負け(絵物語を見ると、マンティコアの毒針で目をやられたようである)、寂しく立ち去っていくというマンガ風イラストが、実は当時の世相や若者の思いを反映した、象徴的な意味を持っていることを気づかせてくれるだろう。

余談ではあるが、「The Stones of Years」の歌詞中に「talk to the wind」という表現が出てくる。 ここではそれは良いこと、すべきこととしてプラスのイメージが付加されているように思われるが、同じグレッグ・レイクが歌っていることもあり、「I Talk to the Wind(風に吹かれて)」というキング・クリムゾンのデビューアルバム「クリムゾン・キングの宮殿」の収録曲を思い起こしてしまう。

もちろんこちらはピート・シンフィールドによる歌詞であり、その意味合いも異なっているわけだけれど、そこには同時代的空気が流れている気がする。「クリムゾン・キングの宮殿」が1969年、「タルカス」が1971年の作品。1970年前後の、ベトナム戦争に対する反戦運動が激しかった時期である。

なおバイオ・メカノイド(biomechanoid)は、HR.Gigerが生み出した生物と機械が合体したようなモチーフの名称。一見して両方の要素が混ざり合っていることがわかる点から、サイボーグ(cyborg)等の表現より、より「タルカス」にふさわしいと思い、ここで使用している。